01「戦争はまだ終わっていない」

時代の熱量を再生する

──キュレーター・上田雄三に聞く

六四天安門事件の様子

© Bettmann / Getty Images

60〜90年代という過去──ましてやアジア各国の美術作品という、ある種の距離感がある作品を扱っている本展。そのため、作品の理解と解釈には難しさを伴いがちかもしれない。どういった時代背景のなかで、何を作家たちは考えたのか。記録や概要資料には残りにくいその熱量を知るために、当時キュレーターとしてアジア各国をまわり展覧会を企画していた上田雄三と、展覧会を企画した東京国立近代美術館の研究員・鈴木勝雄に話を聞いた。

二重の意味を持つ作品たち

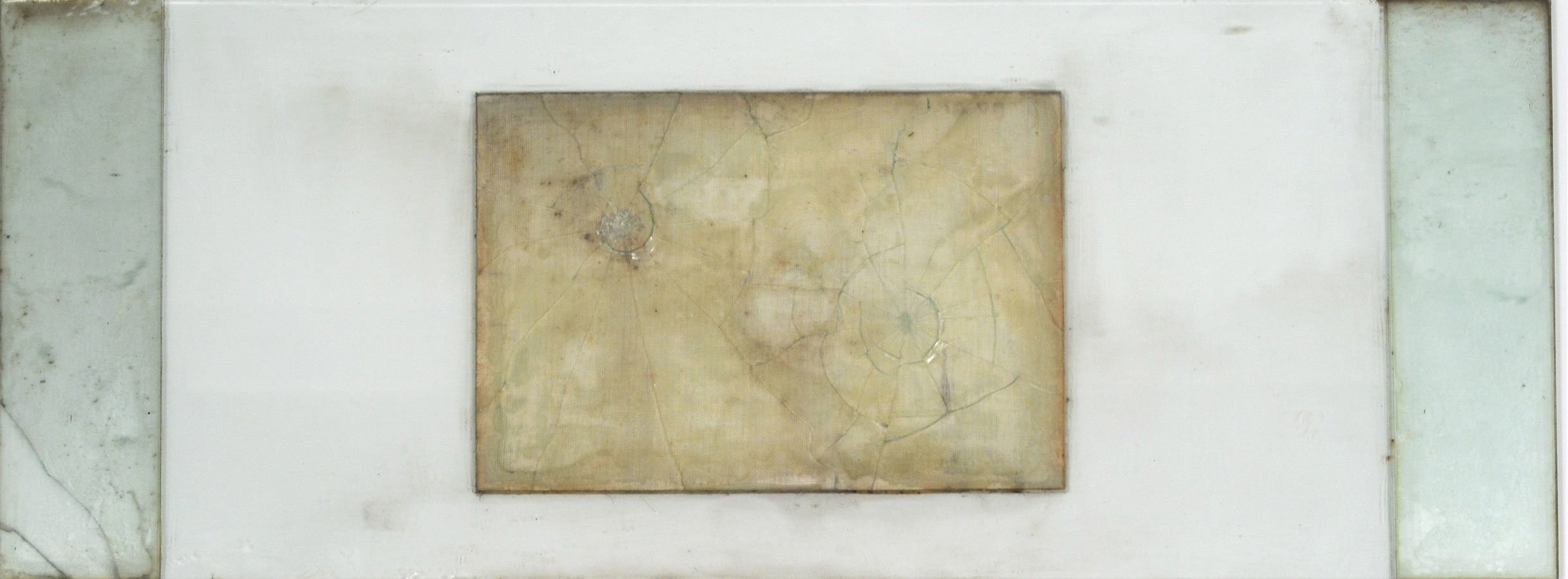

上田 本展の出品作家・郭仁植(カク・インシク)は思い出深いですね。彼の故郷である韓国に行ったのは1978年でした。当時、僕はヨーロッパを回っていて、75年に郭さんと出会いました。当時郭さんは石の作品を制作していて、奥多摩で石を割ったり、運んだりするのを手伝っていたんです。彼は37年に日本に来て、韓国に一時帰国した51年に朝鮮戦争[1]を経験しているんですね。郭さんの出身地である大邱(テグ)まで北朝鮮軍が攻めてきて、韓国人の奥さんを空襲で亡くし、さらに朝鮮統一運動をやっていたお兄さんが、共産党員と間違えられてしまって殺されてしまった。それでもう韓国が嫌になって、息子をおばあちゃんに預けて釜山から逃げ帰るようにして船で日本まで戻って来たんです。そこからずっと東京に住んでいたんですけれども、日本でも50年代は不穏な時代でした。母国から、日本に住んでいる韓国人はスパイ行為をしろという指示が来ていました。当時は軍国主義の時代だったので、そのような文化統制が50〜60年代にはあったんですね。郭さんは61〜62年くらいに、韓国とゆかりの強い「祖国平和統一・南北文化交流促進文化祭」(1961年4月)「連立美術展」 (5月)「合同演劇発表」(7月)「南北文化人による文集」(8月)に参加し、スパイ活動をするのが嫌で、韓国大使館前でパスポートを破り反対の意志を示した。しかしそうすることによって、今度は日本国外に出られなくなってしまったんです。彼は、そんな時期にガラスの作品《Work》(1963)を制作しているんです。ガラスというのは、一度割るともう元には戻せないわけですよ。もちろん工業製品や美術としての脈略もありますが、再生させることができない自分の生活を、メタファーとして作品に表していたのかな、という感じがしてならないですね。

それはつまり、難民になったということですよね。

上田 そうですね。彼は、割り方についてたくさんの実験をしていて、1ヶ所を割ったものと2ヶ所を割ったものなど、色々種類がありました。1枚のガラスを砕いてその破片を一つひとつ置き直していく、という作品もありました。僕自身は多摩美術大学の八王子キャンパス1期生だったのですが、入学したときは70年安保(闘争)[2]のときで、最後の学生運動というようなものを経験していた。そういうときに郭さんに出会ったり韓国に行ったりして、「ああ、まだ戦争が終わっていないんだ」と思いました。実際、韓国に行ったときには、その頃よど号事件の余波もあって僕は髪が長くてジーンズを履いていたので赤軍に間違えられ、金浦空港で公安部の部屋に連れて行かれて、ホールド・アップさせられたまま背中に拳銃を突きつけられたことがありました。いまでは考えられないことですが、1978年に韓国に行くというのは大変なことだったんです。ましてやひとりで旅しているもんだから、妓生(キーセン)旅行[3]とか、女性を買いに来ているんじゃないかだとか訊かれる。いや、郭さんの故郷や韓国の現代美術を見に来たんだ、と。入国しても、田舎のほうで石を投げられるんですよ。「チョッパリ!」って。「豚足野郎」という意味ですね。なぜ「豚足」かと言うと、豊臣秀吉が釜山に攻めたときに履いていた足袋が豚足と同じかたちに見えたことに由来していて、日本人を卑下して言っているんです(諸説あり)。日本では僕も安保反対運動のために米軍の基地に行ったり、横田基地にベトナム戦争の人たちを助けに行ったりという運動もやっていたから、やっぱり戦争は終わっていないんだと痛感しました。

彼らはそういった時代感を、どのように作品や展示で表現していたのですか?

上田 1993年に韓国、94年に中国、そして95年に日本で「New Asian Art Show – 1995 CHINA KOREA JAPAN」展を企画しました。そのときの北京はまだ貧しかったし、東村[4]の人たちもいて、文化統制もあって公安が強かった。設営が終わると公安部が出てきて、僕と館長と一緒に一つひとつ作品を見てまわって、「これはダメだ」とか色々言われる。ポリティカル・ポップ・アートをやっていた王広義(ワン・グァンイー)から、(自身は英語ができないので代わりに)作品のなかにセックスとか暴力といった言葉を英語の文字で書いてくれと言われました。公安部は英語ができなくてわからないからですね。ほかの展示作品には、赤レンガで二重三重に金魚を囲って死なせるものがありました。赤レンガは天安門[5]で金魚は人民を象徴しているんですね。ところが美術館の事務のおばちゃんは、金魚がかわいそうだと言って助けちゃうんですね、いや助けないでくれ、と。彼女らはわからない。公安部もさっぱりわからない。だから、中国の作品はどれもダブル・ミーニング(double meaning)なんです。公安部が来ても自分たちの国家に敬意を払っているようにも見えるし、でも反対から見ると共産党を批判しているようにも見える。マレーシアもシンガポールもフィリピンの人たちも、みんなダブル・ミーニングを知っていますね。体制からの逃げ切りかたを知っている。もしこれが文学だと、「反体制」と言葉で書くと「反体制」になってしまう。アートの場合はビジュアルなのでいくらでも解釈できて、暗号のようにみんなに伝わっていく。社会に対する美術の強さは、そういったもう一つの力があることだなと思いました。

この展覧会の初日、オープニングが始まる直前に王建偉(ワン・ジェイウェイ)が美術館の外に赤い絨毯を敷いて、その下にガラス板を置いたんです。みんなで外に出て「公安部は帰ったか?」と確認してから、赤い絨毯の上をみんなで歩いて入場した。当然、絨毯の上に乗るとガラスの割れる音がバリバリする。美術館というのは西洋の建物で、アーティストにとって憧れの場所なんですね。で、赤い絨毯が中国共産党。ガラスを割りながら美術館に入るという、非常にポリティカルな作品だったんです。そして、終わったらそれらをすぐに片付ける。作品を残すと証拠物件になってしまうので、当時は残せなかったんですね。だから制作したものはすべて壊すという時代でした。そんな、ある必死さというのを感じながら、僕らはなんとか展覧会をやろうとしていたんです。

ご自身、つまり日本の経験と照らし合わせると、それらをどのように相対化することができますか?

上田 僕が経験したのは70年安保ですけれども、同じような空気感が韓国には10年、中国には20年ぐらいずつ遅れて現れている。日本の僕らは、学生運動の経験が不発弾に終わっているんですね。あさま山荘[6]に大きな鉄球がバゴンとぶつけられた瞬間をテレビで見て、「ああ、僕らは終わった」っていう、そういう独特な虚しさを感じている。力尽きた僕たちに比べて、韓国や中国の人たちの目はギラギラして見えたんですよ。黒澤明の映画に出てきそうな顔をしている。一緒に酒を飲んだりすると、毛沢東時代の話とか、親や友達を平気で訴えたりしてた話だとかをしてくれるんです。みんなが大変だったけど、こっちもリベンジというか、ワクワクしながらやっていました。

我々はアジアにめざめているのか?

上田 そのあとこのムーブメントは段々と南下し、僕も日中韓だけでなく、タイやインドネシア、シンガポール、インドなどに行ったりと、アジアに広く興味を持つようになりました。色々な展示を見て回るのですが、光州ビエンナーレ(2000年)のキュレーションの仕事でアジアに行ったときに、先々で国際交流基金の方が気を使って現地の日本の大使館に連絡してくれて、空港にベンツの車で迎えを寄こしてくれました。でも、僕がそれに乗ってアーティストのスタジオに行くわけにはいかない。ベンツで迎えには来ないでくださいとお断りしました。やっぱり、東南アジアに行けばいまだに日本軍の色々な傷がいっぱいあるわけですから。軍国主義の跡が残っている。僕らが注意しなくてはいけないのは、東南アジアやアジアを回ったときに、そういう「日本国」をどこかで背負わざるを得ないということだと思うんです。自分のナショナリズムを現地の人たちに見られているぞ、と。

作家のジュン・グエン・ハツシバに会いに、ベトナムにも行きました。彼はベトナム戦争に挟まれた子で、お父さんがベトナム人でお母さんが日本人。彼はアメリカには1度行っているんですけれども、日本には行きたくない、と。ベトナムに戻ってきて、自分はベトナム人なんだと言っている。日本語が話せるんですが、でもやっぱりそういうアイデンティティを持っている。在日韓国人もそうですが、2つの国に挟まれて政治的な理由によって引き裂かれていく家族というのが現実にあるわけです。戦後70年経ってもディアスポラ(離散家族)の世界はあって、こういったことは消えてなくなるわけじゃない。何年経っても僕らの時代は戦争から逃げることができない。こういう政治的なものを生活の一部として経験している彼らのような人もいるわけで、加害者である日本人として行ったときには、やっぱりこの関係を見極めなければならないわけです。

鈴木 アジアと付き合うなかである種の既視感があったという上田さんの経験を興味深く拝聴していました。80年代の韓国や90年代の中国を訪れた際には、ご自身の若い頃の経験に、その都度連れ戻された感覚があったということですね。実は、1968年に起きた学生運動に代表される近代の問い直しが、日本だけではなくアジア各地でもタイムラグを伴いながら起こっているんです。様々な思想やアイデア、美術のスタイルなどが、多少のズレはあるかもしれないけれど、翻訳や出版物を介して、アジアのあちこちに広がっていったと想像されます。隣の国の作家が何をやっているのか簡単にはわからないような時代にです。アジア各地でみんなが必死に色んな情報を集めて、自分なりに新しい美術のあり方を模索するなかで、奇しくも同じようなアイデアなり手法なりを採用する作家が登場する。それが調査のなかに実感として見えてきたものですから、まずはそれらの現象を素直につなぎ、どんな隠れたネットワークがアジアにあったのかを想像してみようと考えたのが、この展覧会の発端です。

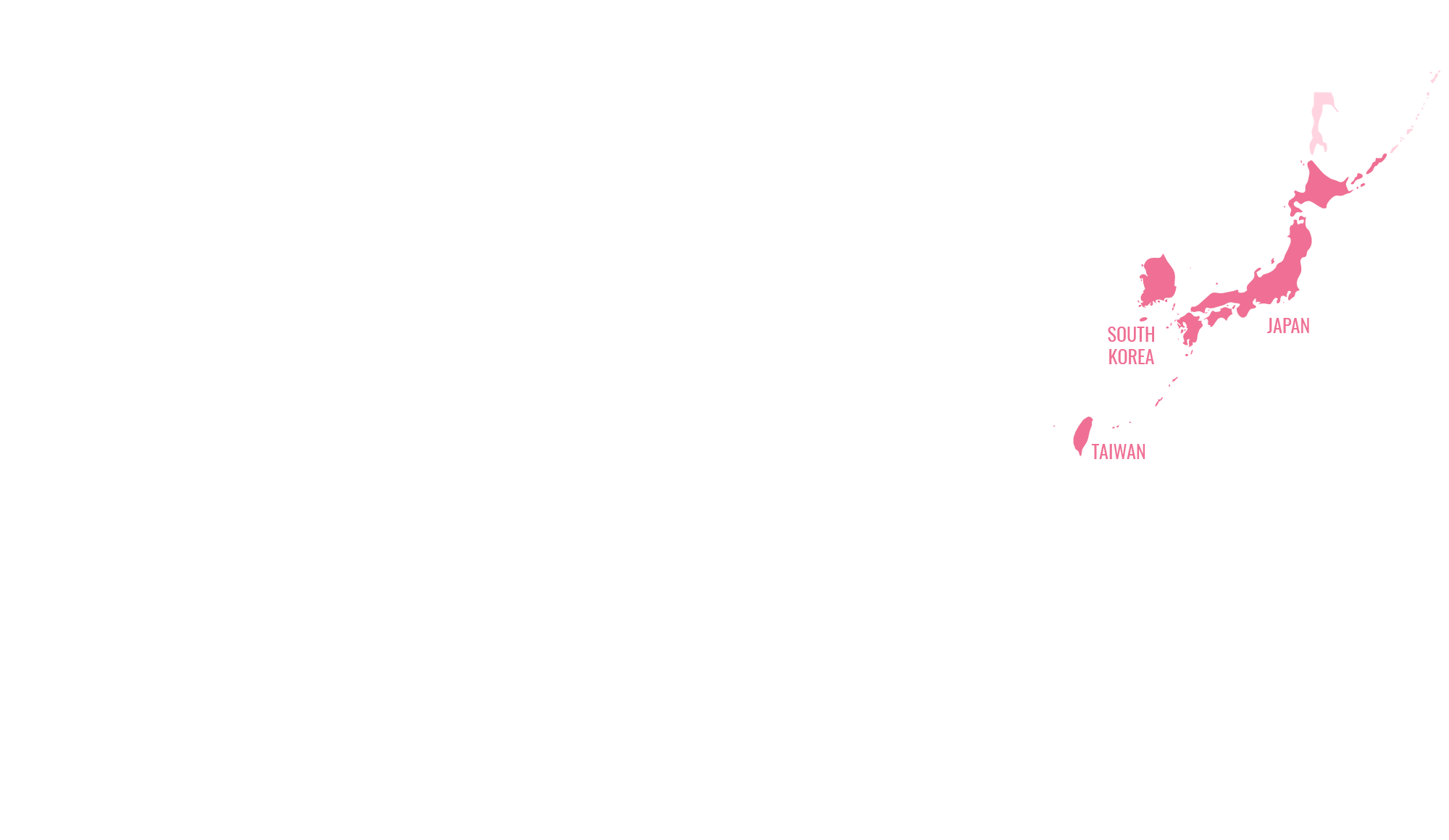

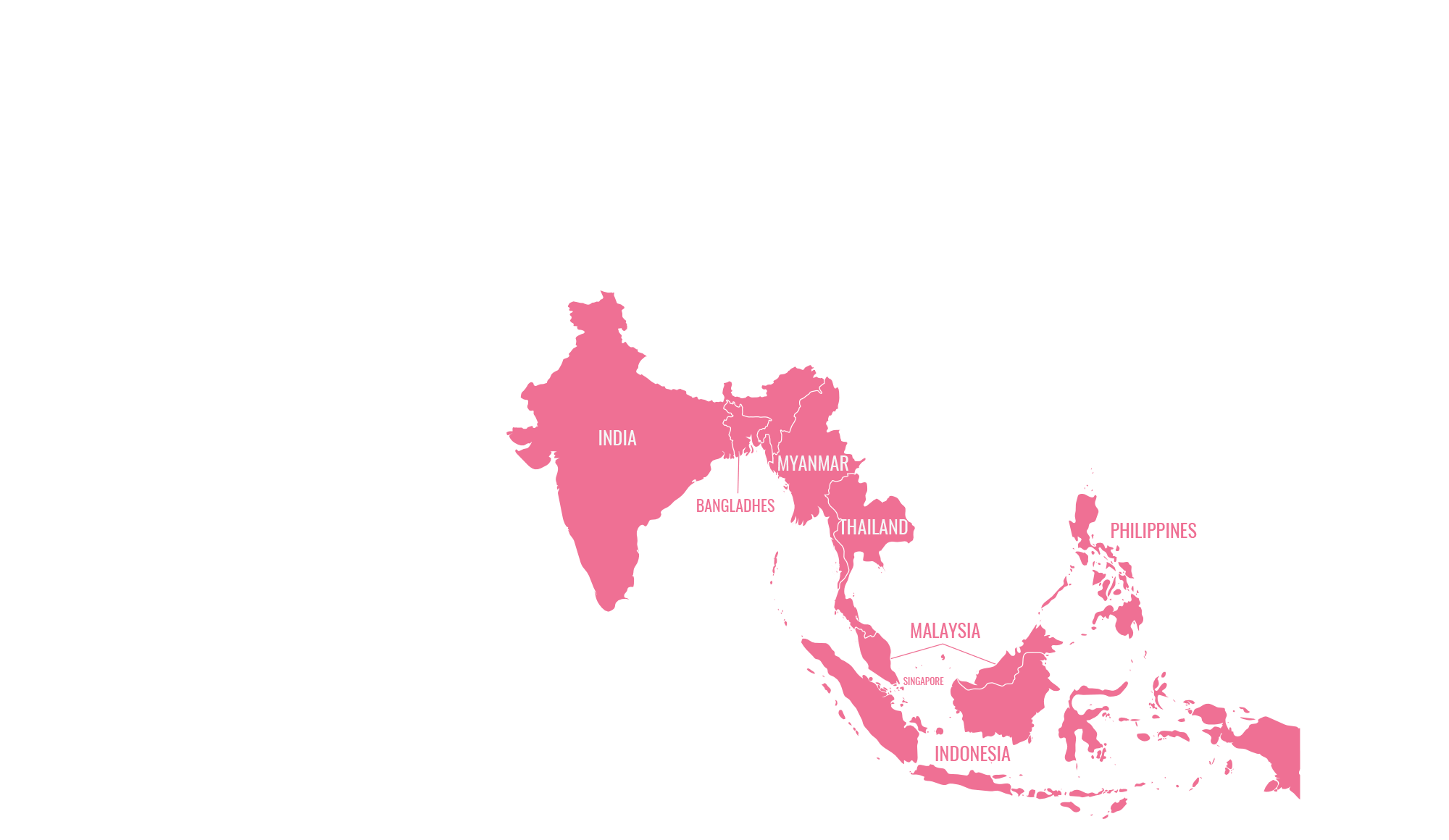

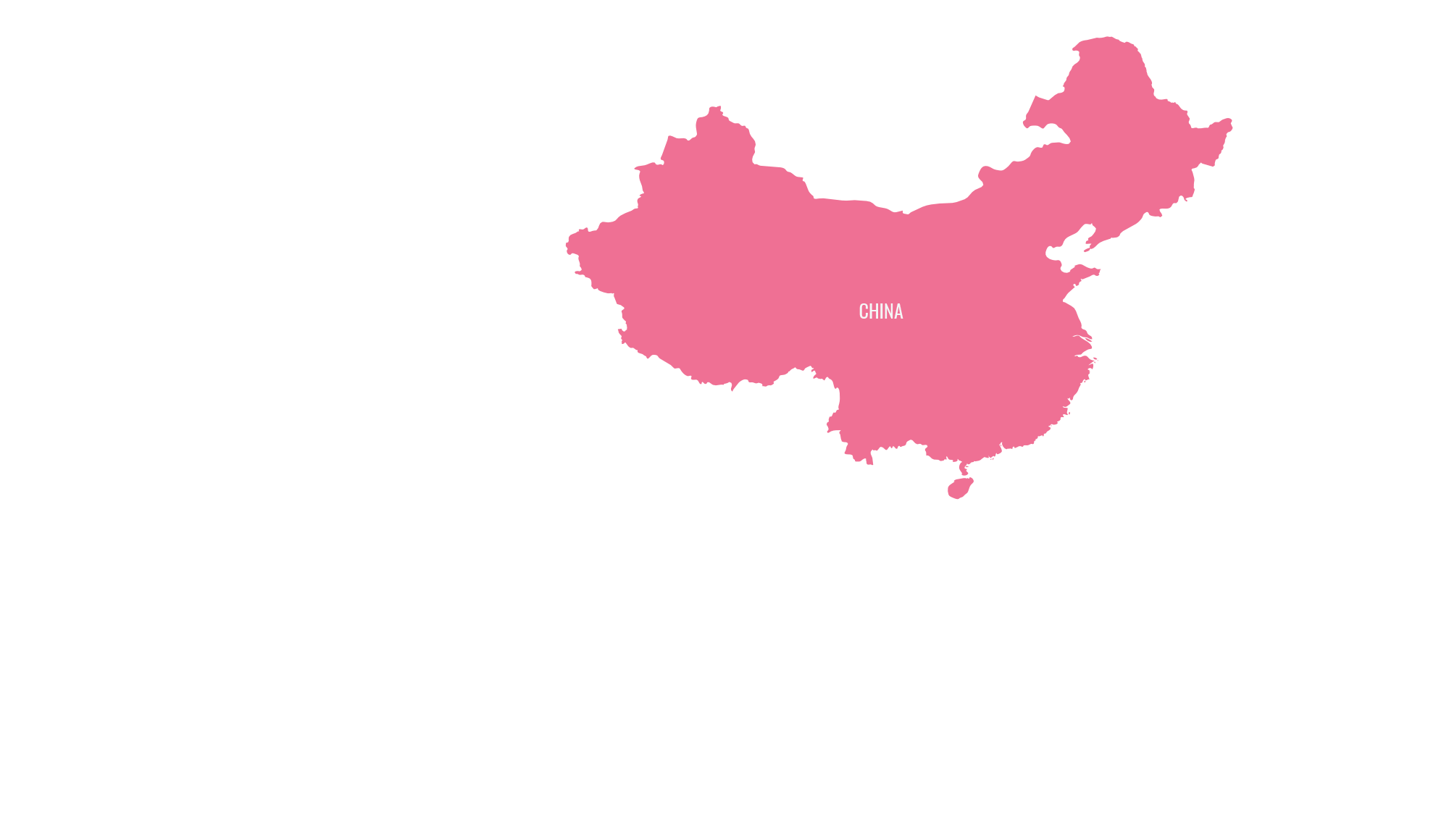

急進的な芸術実践の出現と、社会的できごと

アジアのなかでも、年代とともに芸術実践の盛んになるエリアは変遷してきた。同時代の社会的な出来事と併せ見ることで、その連関を知る。(2018年時点の国境線を参照)

上田 たまたま同時期に「カタストロフと美術のちから」展が森美術館(六本木)で開催されているけれど、こういう社会としての現象やカタストロフは嘘がつけない。でっちあげるわけにはいかない。美術のあり方を問うというよりも、美術を通して現実の世界を如何に問うか。美術の役割をもう一度真摯になって考えるという動きになってきているのかな。それを、僕はとてもいいことだと思っています。

鈴木 「アジアのめざめ」という日本でよく聞かれる言葉は、アジア新興国の奇跡的な経済成長を語るときに使われる定型的な表現なんですね。この表現において日本は「アジア」に含まれないことが多い。しかし、この展覧会は、日本も含めたアジアの戦後美術、とりわけそのなかにあるアバンギャルドの動向を扱っています。60〜90年代のアジアの作家がアートの社会的な機能をつくり変えてきた歴史には、いまの日本人には想像できないものも含まれているかもしれない。だからこそ日本のオーディエンスには、現在に引き寄せて、日本と比較しながら展覧会を見てほしい。それで展覧会のタイトルを「アジアにめざめたら」という、主語をあいまいにした問いかけを含むものにしました。我々日本人がアジアにめざめるということと、当時のアジアの作家たちがアジアの後進性やポストコロニアルな状況、あるいは歪んだ近代化の歩みにめざめた瞬間という2つの意味を込めているんです。

上田 日本政府は、中国や韓国、ASEAN諸国に対して経済的なことを色々していますけれども、美術館に行って文化を語ってもほしいんですよね。そうするとその国のアイデンティティが、早く、視覚的にわかるんです。日本人は美術で社会を変えられなかったと思っているが、変えられるんだと。僕は実際変えてきたとも思っています。どうやったら美術を通じてメッセージを伝えて、社会を変えていけるんだろう。平和を願いたいんですよ。タン・ダウさんらがいまだにそう凜々と話すのを見ていて、ものすごく感動するし嬉しいと思うんです。

20〜30代の立場から見ると、この展覧会はすごく距離があるように感じられます。60〜90年代を自覚的に過ごしていないですし、過去のこととして捉えている。でもこれから社会を担っていかなければならない世代として、本気で社会を変えようと思った先人がいるということに感銘を受けます。若い世代はこの展覧会を見て、過去の歴史として頭で覚えるだけでなく、ではそこから今をどう変えるのか。そういう風に考えなくてはいけない。

上田 歴史は繰り返されるものだけれど、生活における状況というのは、経済的な格差なども含めてだいぶ変わってきています。日本が60〜70年代に経験した高度経済成長から時は移って、いまは中国が経済的にはのぼり詰めてきている。いま多摩美術大学には、中国からの留学生がものすごく増えているんですけれども、彼らは中国の現代美術をあまり知らないんですよね。韓国からの留学生もたくさん来ていて、やっぱり当時の韓国の美術史を知らない。だから今回の展示をひとつのアーカイブとして、若い留学生にも見てほしいと思います。お父さんやお母さんがこういう苦労をしたんだと知ることも、ひとつの美術史になってくると思っています。

あと、国立の美術館でこの展覧会をやるということの意味が、とても大きい。戦後というと当然日本がアジアのなかで大きな課題を背負うことになる。それは美術という歴史においても同じであって、次なる時代では僕らは、北朝鮮も含めて、また変わっていくかもしれない。その次の歴史がさらにスタートしていくし、再びアジアにめざめなくてはいけない。そういう重要な展覧会だと思います。

鈴木 韓国やシンガポールなどアジアの美術館との共同作業を続けていきたいと思っています。例えばシンガポールと仕事をするなかで、東南アジアに存在する華僑ネットワークに気づきました。東南アジア各地で中華系の作家に出会うのです。華僑ネットワークを介した文化の伝播というものがあるのかもしれません。

今回の展覧会のなかでは移民・ディアスポラの問題までは扱えませんでしたが、今後色々なかたちで、いままで語られてこなかった文化の交流史を掘り起こす作業が国際的な共同作業として進められていくと思われます。香港では2019年に「M+」がオープンします。香港の特異な歴史性・場所性を利用して、世界とアジアをつなぐ美術館をつくろうという試みです。アジアの美術館の布置は大きく塗り替えられようとしています。我々日本の美術館もそのなかの一角を担い、今後も国際的なプロジェクトを協働して進めていきたい。今回の展覧会はそのためのひとつの布石でもあるのです。

うえだ・ゆうぞう

ギャラリーQ・キュレーター。1951年静岡県生まれ。76年多摩美術大学卒業。「第3回釜山ビエンナーレ」(1984)、「New Asian Art Show – 1995 CHINA KOREA JAPAN」展(北京首都師範大学美術館、1994)、「第3回光州ビエンナーレ」<アジアセクション・芸術と人権>(2000)、「第10回釜山ビエンナーレ2016」(2016)など多数の展覧会を企画、コーディネート。

ニュースサイト「COMEMO」にて、上田による関連記事を公開中。

[戦争はまだ終わっていない]アートが変わる、世界が変わる」

撮影=稲葉真

- 【1. 朝鮮戦争】

- 南北に分断された朝鮮半島の2国間(韓国、北朝鮮)で1950年に起こった戦争。1953年に休戦協定が結ばれ、北緯38度線付近に軍事境界線を設けることや、そこからそれぞれ2キロを非武装地帯(DMZ)とすることなどが定められた。法的には現在も戦時(休戦)中であり、2018年4月には終戦を目指す板門店宣言が発表された。

- 【2. 70年安保(闘争)】

- 1970年に日米安全保障条約(安保条約)の自動延長を阻止するために起こった運動。学生や労働者などを中心に、国会前や大学、街頭でデモやストライキが行われた。ベトナム反戦運動や成田空港問題とも結びつき運動は加熱したが、条約は自動延長となり、現在に至っている。

- 【3. 妓生(キーセン)旅行】

- 妓生とは、李氏朝鮮時代(1392〜1910年)以前に外国からの使者や高官に楽技を披露したり接待を行なったりする女性のこと。戦後復興した日本では、韓国を訪れた旅行者が女性に接待してもらう事例が増え、このように呼ばれた。

- 【4. 東村】

- 北京東郊外に形成された集落で、「北京東村」とも呼ばれる。1989年の六四天安門事件以降に、中国の芸術家たちが集まってできた芸術村。後々の中国芸術区の形成に、大きな影響を与えた。

- 【5. 天安門】

- 中国北京市にある天安門広場を一般に指す。1976年に起きた四五天安門事件と、89年に起きた六四天安門事件が大きくはあり、文中では後者について言及されている。胡耀邦元党総書記の死をきっかけに民主化を求めるデモが学生を中心に起き、人民解放軍が武力鎮圧。多数の死傷者が出た。

- 【6. あさま山荘】

- 1972年2月に起きた、あさま山荘(長野県)に連合赤軍のメンバー5人が人質をとった立てこもり事件。警察官を中心に30名の死傷者を出した。警察が鉄球による山荘破壊を試みる様子など、事件の経過がテレビで生中継された。事件10日目に機動隊が突入し、人質は救出。犯人グループは逮捕された。